Aénor de Châtellerault

Sur cette feuille, nous allons nous attacher à montrer qu'Aénor de Châtellerault avec sa famille a été la véritable génitrice de l'âme de la Commanderie d'Auzon.

Connaissant très peu de choses sur la courte vie d'Aénor, il est nécessaire de repartir des actes originaux de façon à nettoyer les différentes "broderies" qui ont été ajoutées notamment dans les biographies concernant la jeunesse de sa fille Aliénor d'Aquitaine.

Dans un deuxième temps, nous chercherons les lieux et les personnages reliant la famille et la vie d'Aénor avec la présente étude sur la Commanderie d'Auzon et sur Willelm de Sonay car de nombreux liens existent. La multiplicité de ces liens, sans établir une preuve indéniable, nous permet en tout cas d'expliquer l'implantation des Templiers à Châtellerault et la présence de Willelm de Sonay comme précepteur de la dite commanderie.

Amauri Ier de Châtellerault et Dangereuse de l'Ile Bouchard

Avant de parler d'Aénor, étudions d'abord les origines de sa mère Amauberge, Dangereuse ou Maubergeonne de l'Ile- Bouchard.

La meilleure étude qui a été faite sur le sujet est celle de Jacques Duguet dans "Familles et châteaux du comté de Poitiers du XIème au XIIIème siècle" pages 182 et 183 reprises ci-dessous :

L'épouse d'Aimeri I est connue sous le nom de Dangereuse et de Maubergeon, de sorte que certains auteurs ont pensé que le vicomte s'est marié deux fois. C'est Aimeri lui même qui appelle sa femme Dangereuse dans un acte daté de 1109 (95). Comme François Villard l'a bien vu, Dangereuse est un de ces surnoms qualificatifs parfois peu flatteurs dont étaient gratifiées certaines femmes de l'époque (96), toutefois nous admettrons volontiers que le terme était alors pris au sens général de "difficile", moins agressif que le sens actuel.

(95) "Documents concernant le prieuré de Saint-Denis-en-Vaux" n°1, dans AHP, t. VII, p.346.

(96) F.Villard, "Guillaume IX d'Aquitaine et le Concile de Reims de 1119", dans Cahiers de Civilisation Médiévale, 16e année, octobre-décembre 1973, p. 296 et note 15.

Le vrai nom de la vicomtesse nous a été nous a été transmis par les chroniqueurs qui ont relaté la liaison scandaleuse avec le comte de Poitiers. En fait, il faut interpréter les formes diverses que présente le nom suivant les manuscrits : Mauberja, Amalbergun, Amauberjon, Malbergio (97). Mais l'interprétation ne présente aucune difficulté : la femme d'Aimeri s'appelait Amauberge, nom qui n'est pas rare et dont M.-Th. Morlet a réuni plusieurs exemples (98). La forme Mauberja résulte d'une mécoupure : l'Amauberge a été interprété La Mauberge. Amauberjon est un diminutif affectif du type Jeanneton, Madelon, Marion..., dont on a retenu la forme amputée Maubergeon, forme qui a malheureusement été transformée en Maubergeonne par certains auteurs modernes.

(97) Pour les références, voir l'article de F. Villard cité ci-dessus et F. Hérault, op. cit., t.1, p. 56-57 et notes.

(98) Marie-Thérèse Morlet, les noms des personnes sur le territoire de l'ancienne Gaule du VIème au XIIème siècle, T. 1er, C.N.R.S.,1971, p.33.

A. Richard a signalé dans une note que la vicomtesse pouvait être identifiée avec une Dangereuse, fille de Barthélémy, seigneur de l'Ile-Bouchard, qui vivait à la même époque (99). A. Hérault a été séduit par cette hypothèse en remarquant que Barthélémy avait été l'allié du vicomte Boson II (100). De notre côté, nous avons cherché à identifier une famille de Montfort, parce que Raoul, fils cadet d'Aimeri I et Dangereuse, bien connu sous le nom de Raoul de Faye, a d'abord été appelé Raoul de Montfort (101). Nous avons été guidé par A. Hérault qui a trouvé un " Aimeri de Châtellerault " parmi les souscripteurs d'une donation du duc de Bretagne Alain Fergent à l'abbaye de Saint- Georges de Rennes, à l'occasion de l'installation de sa soeur Adèle comme abbesse de cet établissement, en 1084 ou 1086 (102). En effet, le premier souscripteur de cet acte n'est autre que " le comte Raoul", c'est-à-dire Raoul de Gaël ou de Montfort, que dom Lobineau désigne en tête des seigneurs bretons illustres de son temps. Selon cet auteur, Raoul de Montfort a participé à la conquête de l'Angleterre et a reçu de Guillaume le Bâtard plusieurs seigneuries outre Manche. Il a épousé la fille de Roger de Breteuil, comte de Hereford (103).

(99) A. Richard, Histoire des comtes de Poitou, t. 1er, p. 472, note 2.

(100) A.Hérault, op cit., t. 1er, p. 56 note 2.

(101) Cartulaire de l'abbaye de Noyers, n° CDLXVI, dans les Mémoires de la Soc. Archéol. de Touraine, t. XXII, 1872, p. 498-499.

(102) A. Hérault, op. cit., t. 1er, p. 55 note 1, d'après Dom Maurice, Preuves à l'histoire de Bretagne, t. 1er. 1713, colonne 453.

(103) Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, t. 1er, 1797, p. 98-106.

Petite erreur : Raoul de Montfort a épousé la sœur de Roger de Breteuil et non sa fille. Raoul de Gaël plus tard de Montfort devint comte d'Est-Anglie après la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant (Voir Bretagne 6). Ses terres s'étendaient dans l'Essex, le Cambridgeshire le Lincolnshire et autour du Norfolk et du Suffolk. Son beau-frère Roger de Breteuil était comte d'Hereford ancienne capitale de la Mercie saxonne et voisin du Wessex de Æthelwulf (voir Charles le Chauve). Avant 1076 Raoul, Roger et Waltheof de Northumbrie se révoltent contre Guillaume le Conquérant. Il en résulte un désastre, Walthoef est décapité, Roger emprisonné à vie et Raoul parvient à prendre la mer, sa femme Emma le rejoignant au château de Dol de Bretagne. Ayant perdu tout ses domaines anglais, Il fera construire le château de Montfort. Il ne faut pas confondre le Montfort-sur-Meu de Bretagne avec le Montfort des Yvelines qui donna naissance à une grande famille, les Montfort-l'Amaury dont est issue Bertrade enlevée par Philippe Ier au comte Foulques IV le Réchin. Il n'y a pas de liaison entre ces deux familles contemporaines.

Il est probable que le Haimericus de Castro Airaut qui souscrit en sa compagnie l'acte précité, est le futur vicomte Aimeri I qui séjourne chez son beau-père ou futur beau-père, Raoul de Montfort. Ainsi Raoul, son fils cadet, aurait reçu le nom et le surnom de son grand-père maternel*. Cette alliance lointaine a pu être préparée par le grand-père d'Aimeri, le vicomte de Thouars Aimeri IV, qui s'est illustré lors de la conquête de l'Angleterre et qui n'est décédé qu'en 1093 (104).

(104) E.-R. Labande, "Situation de l'Aquitaine en 1066", dans BSAO 4ème série, t. VIII, 1966, p. 354-355.

*Alfred Hérault, Histoire de Châtellerault Tome I p.58 ; Cartulaire de Noyers ch.466 p.499 - 1129 - A noter que la mère de Ranulfus de Monteforti n'est pas citée dans ce document.

L'acte en question date de 1084 ou 1086 et nous savons que le beau père d'Aimeri Ier est alors Barthélémy de l'Ile Bouchard. Le texte ci-dessus semble insinuer qu'Aimeri Ier aurait eu une liaison avec une fille inconnue de Raoul de Montfort, ce qui n'est pas impossible compte tenu du comportement de Dangereuse avec Guillaume le Troubadour et ce dès 1111 au retour de la croisade de ce(s) dernier(s). Aimeri Ier aurait donc eu, vers 1112, Raoul de Montfort (de Faye) et Haois non pas de Dangereuse mais de cette fille de Raoul de Montfort.

Récapitulons : En 1066, Aimeri IV de Thouars (1025 1093) recrute Barthélémy de l'Isle Bouchard (ou de Bueil) (~1050 1108) et Boson II de Châtellerault (~1050 ~1092), tous deux alors âgés d'environ 16 ans, pour l'accompagner lors de la conquête de l'Angleterre organisée par Guillaume le conquérant. Aimeri IV y commande un contingent de Bretons et d'Angevins dont fait partie Raoul Ier de Montfort (ou de Gaël) (~1040 ~1099). Après la victoire de Hastings, alors que Raoul est récompensé par des terres en Est-Anglie, Aimeri IV préfère de grosses sommes d'argent pour payer quelques rançons et reconstruire le château de Thouars. Au retour de cette campagne, Boson II demande la main de la fille d'Aimeri IV, Aénor de Thouars (~1055 1093). Participaient également à l'opération Amauri de Thouars seigneur de Fontenay, frère d'Aimeri IV et Simon Ier vidame de Parthenay. Quelques temps après, en 1104, Barthélémy combat aux cotés de Boson II, d'Aimeri IV de Loudun (ou de Faye-la-Vineuse) (1075 1117) et de Hugues II de Sainte-Maure (voir patronymie IV) contre Zacharie de Marmande (1050 1122) (à voir aussi et également). L'amitié entre les vétérans perdure à la génération suivante et c'est ainsi qu'Aimeri I de Châtellerault le fils de Boson épouse Dangereuse la fille de Barthélémy et convole ensuite avec celle de Raoul Ier de Montfort décédé lors de la première croisade en 1099. Tout cela est bien sûr resté confidentiel car il n'était pas question de nuire au projet de mariage fabuleux concocté par Dangereuse entre Aénor et Guillaume X. A la génération suivante, Aimeri a pour projet de marier son fils à un parti issu de Raoul de Montfort. Il se rapproche de son nouveau beau frère, Raoul II de Gaël-Montfort (1080 1143) qui est alors l'héritier de la famille Montfort. Finalement le projet initial ne pourra se réaliser et Raoul fils épousera Elisabeth de Faye-la-Vineuse (~1115 1164) la petite-fille d'Aimeri IV de Loudun également compagnon d'armes de Barthélémy et de Boson (voir ci-dessus). La famille de Faye constituera la branche cadette des Châtellerault, elle sera particulièrement dotée par Aliénor d'Aquitaine comme en témoigne Anaïs Lancelot dans son ouvrage "Les vicomtes de Châtellerault, une puissance discrète". Raoul de Faye n'en restera pas là concernant l'Angleterre puisqu'Henri II le fera lord de Bramley dans le Surrey en 1154-55 quand il épousera Philippa en seconde noces (Lancelot p.62) (voir page suivante)

Cette petite guerre locale de 1104 contre Zacharie de Marmande pourrait en outre expliquer le rapprochement dès cette époque entre les familles de Châtellerault présente en la personne de Boson II, de Sainte Maure avec Hugues II héritier de Jean de Chinon, de L'Isle-Bouchard avec Barthélémy et Dangereuse, de Sonay avec Geoffroy qui avait vendu un fief à Hugues II selon « La Collégiale de Saint-Martin de Tours des origines a l'avènement des Valois » de Edgard Raphaél Vaucelle, Société archéologique de Touraine – Tome 46 1907 page 205. Voir aussi la feuille II de l'étude patronymique. On peut d'une part se demander si cette guerre ne préfigurait pas l'horrible pogrom de Chinon du 27 aout 1321 compte tenu du prénom du seigneur de Marmande et des restes d'inscriptions hébraïques de ce château. On pourrait d'autre part considérer que la nomination de Willelm de Sonay à Auzon à l'occasion du mariage en 1224 (120 ans après !) de Geoffroy II de Lusignan seigneur de Vouvant et de Fontenay près de Nieul avec Clémence de Châtellerault ne soit qu'un retour familial de celui-ci au plus près du château de Sonay qui l'avait vu naître vers 1200.

A titre d'hypothèse, sans justificatif prouvé, il se pourrait que Raoul II de Montfort, vers 1134 ait présenté à Aimeri I pour marier son fils Raoul (1112 ~1184), Margaret de Hereford (1122 1197), celle qui a reçu de façon indirecte le fief d'Hereford après la destitution de Raoul Ier de Monfort et de Roger de Breteuil. En effet, le comté d'Hereford était auparavant à l'oncle de Raoul II, Roger de Breteuil puis, après sa destitution le comté fut recréé par Bernard de Neuf Marché. Margaret, l'ainée de ses trois filles, était à marier avant 1139.

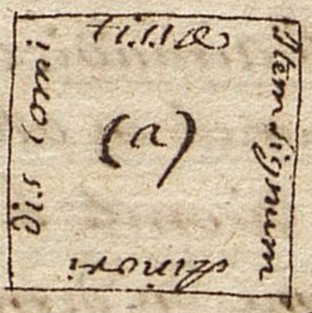

|

T | |

Agnès Osbern--------------------T x Bernard de Neufmarché --L |

x Miles de Gloucester--L |

||

| Richard Scrob--------[ | Osbern--------L | Guillaume Osbern--------------T | Roger de Breteuil | |

|

|

L

|

Emma de Hereford------T x Raoul de Gaël------------L |

Raoul II de Monfort |

Il est de tradition familiale que le fondateur de la lignée des Ile-Bouchard, Bouchard Ier, ait dirigé en 887 une expédition pour ramener d'Auxerre en Touraine les reliques de Saint Martin. On retrouve donc l'expédition d'Ingelger d'Anjou (Voir ici ou là) et ses saxons (voir aussi Touraine 8). La tradition familiale est profondément ancrée et nous allons voir que Dangereuse y tenait particulièrement.

C'est ainsi que son fils ainé, Hugues II de Châtellerault épouse en seconde noce Hélie d'Alençon. Ce faisant, il devient entre autre baron du Saosnois qu'il refuse catégoriquement de rendre à Philippe Auguste avec le reste de l'héritage de sa femme en 1221. Il garde ainsi le pouvoir sur l'un des fleurons familiaux ancestraux. Voir "Les vicomtes de Châtellerault" d'Anaïs Lancelot 2023, p.64 à 67. On a vu dans notre étude topographique que le Saosnois était en effet l'un des derniers refuge des saxons bajocasses (de Bayeux voir Saosnois). Les descendants d'Hugues II tiendront particulièrement à ce territoire comme le démontre Anaïs Lancelot p. 74 et 75.

Pour son deuxième fils, Aimeri a le projet d'un mariage anglais somptueux comme nous l'avons vu ci-dessus. Et, même si cela dérive d'une hypothèse peu étayée, avec le berceau des saxons en Angleterre, la Mercie. Même si Amauri n'avait pas reçu des cours d'histoire, je pense qu'il avait un sens aigu des traditions familiales et que tout ce que nous avons étudié ci-dessus n'a pas été le fruit du hasard. Dangereuse avec Amauri et leur descendance se sont en effet comportés comme les garants de la survie de la tradition saxonne étudiée longuement sur ce site. Les Anglais écrivent d'ailleurs le nom d'Aénor à la façon saxonne : "Ænor" rappelant ainsi la célèbre reine de Mercie Ætherflaed (870 918) combattant les Vikings, bâtisseuse de forteresses, dont la légende, toujours vivante au XIIème siècle et même de nos jours, ne pouvait qu'inspirer Amauri et Dangereuse. Cette saga familiale aura pour point d'orgue le sacre d'Aliénor d'Aquitaine comme reine des Anglo-Saxons ! La réussite sociale d'Aliénor, fille de Châtellerault et reine d'Angleterre, aura été longuement et patiemment préparée par ses grands-parents et parents maternels.

Dans sa recherche sur les origines de la famille de Châtellerault, Jacques Duguet dans Familles et châteaux du comté de Poitiers p.171à 173, rappelle la consanguinité d'Acfred de Châtellerault avec Engelelme II de Morthemer avec trois générations employant l'onomastique "Engel" ; Engelric, Engelbert, Engelelme sans pouvoir relier formellement les liens familiaux entre ces personnes. Dans le cadre de notre recherche, cela prends un relief particulier rappelant encore une fois l'expédition d'Ingelger. Cela pourrait expliquer pourquoi et Aimeri et Dangereuse avaient le même projet de retour aux origines ancestrales de leurs familles. Voir aussi...

Pour en finir avec Dangereuse et l'Ile Bouchard, rappelons quelques faits concernant l'histoire du château de Chinon à cette époque. Chinon n'est qu'à 16 km. de l'Ile Bouchard, Sonay à 7 et que tout trois dominent le cours de la Vienne. Le château est déjà en pierres en 954 sous les comtes de Blois. Quand Emma de Blois épouse Guillaume IV d'Aquitaine Fier à Bras en 967-968, elle devient duchesse d'Aquitaine et comtesse de Poitou. Elle reçoit en dot de son père Thibaud Ier le Tricheur, le château de Chinon et la ville de Bourgueil, puis en douaire de son mari un large territoire reliant Chinon à Maillezais. Elle se réfugie à Chinon après sa rencontre rocambolesque avec sa rivale Aldéarde de Thouars vers l'an 980. Cette histoire n'a pas pu laisser Dangereuse indifférente, la personnalité d'Emma fut certainement pour elle un modèle. Suite à la bataille de Nouy, en 1044, le château est cédé à Geoffroy Martel comte d'Anjou qui termine ainsi la conquête de la Touraine. L'installation des Sonay au château homonyme date de cette époque. Même avant son extension avec la construction du fort Saint-Georges par Henri II après 1153, le château était déjà une place forte considérable pour Geoffroy V Plantagenêt.

Compte tenu de l'importance de la place de Chinon pour l'ensemble des possessions plantagenaises, il est impensable qu'il n'y ait pas eu de relations étroites entre les familles des soldats impliqués dans la défense des environs immédiats de la forteresse. Ainsi les seigneurs et soldats des châteaux de la Vienne, de l'Ile Bouchard, de Sonay, de Cravant, de la Roche-Clermaux ou de Montsoreau, se rencontraient ils régulièrement autour du responsable angevin de la défense du site de Chinon. Des mariages entre ces familles ont même été possibles comme en témoigne, entre autres, l'union de Jeanne de l'Ile Bouchard avec Guillaume Le Roux seigneur de Cravant une génération après celle de Dangereuse, sa tante. Deux générations après, un descendant des Le Roux, Guillaume, devenait gendre de Guiburge née de Sonay ! Même si la relation est lointaine, le terrain était prêt pour que Willelm de Sonay devienne précepteur de la commanderie templière de Châtellerault, auprès des époux Geoffroy la Grant Dent et Clémence de Châtellerault. Voir aussi la feuille Mauléon. L'ancêtre des Le Roux est peut être un certain Geoffroi Le Roux fils de Payen de Chinon lui même fils de Jean Ier de Chinon.

En complément, voici les renseignements sur Aimeri Ier de Châtellerault et ses enfants contenus dans Médiéval land index

1. AIMERY [I] (-Abbaye de Noyers 7 Nov avant 1144, enterré Abbaye de Noyers). "Bossonis vicecomitis, Aimerici filius eius, Adenordis vicecomitissæ" ont témoigné sur une charte datée de [1082] par laquelle "Erchembaldus Grenulla" fit don à Saint-Jean d'Angély [662]. "Boso vicecomes et uxor eius Adenors et filii eorum" donnèrent à St Cyprien par une charte datée de 1088 souscrite par "Bosonis vicecomitis et Aenoris uxoris eius et filiorum ipsorum Aimerici et Bosonis et sororis eorum Gisberge" [663]. "Willelmus Goscelinus monachus Sancti Cipriani" donna à St Cyprien par charte datée de [1088] souscrite par "Boso vicecomes, Ainors uxor, filii ipsorum Aimericus, Boso et Petrus" [664]. "Castri Araldus vicecomes…Boso…cum uxore Adenorde et filio Aimerico" donnèrent "allodium…in Brigisensi pago apud villam Culturas" à l'abbaye de Saint-Florent près de Saumur par une charte non datée souscrite par "filii eius minoris Bosonis" [665]. “Boso proconsul Castri Araldi” donna “viam...Busseriæ” à Noyers, avec participation de “uxor proconsulis et duo filii eius Aimericus et Boso et filia eius”, par une charte datée de [1108] [666]. Alors vicomte de Châtellerault. "Aimerico vicecomes de Castro Arraudi" donna à l'abbaye de Fontevraud avec le consentement de "Boso fratre meo" par une charte datée de [1108/1115/16] [667]. “Aimericus proconsul Castri Araldi, Bartholomæus dominus Insulæ, Aimericus dominus Fagiæ, Paganus dominus Montis-Basonis, Hugo dominus Sanctæ Mauræ...” ont témoigné par charte datée de [1113] mentionnant un accord entre les moines de Noyers et “Hugo Goscelini” concernant “terræ quam habebat Guitburgis mater Radulfi de Fontanellis” [668]. Une charte datant de [1136] mentionne que “Aimericus vice-comes Castri Araudi” mourut et fut enterré à Noyers après s'être fait moine et que “filius eius Hugo vice-comes” confirma les privilèges de l'abbaye [669]. marié à AMAUBERGE [Dangereuse], fille de ---. "Aimericus Castri Araudi vicecomes" donna à Saint-Denis en Vaux sur les conseils de "matris mee Adenoris et uxoris mee Dangerose fratrumque meorum Bosonis et Petri" par une charte datée de 1109 [670]. L'Europäische Stammtafeln suggère qu'elle était la fille de Barthélemy [I] Seigneur de l’Isle-Bouchard [671]. Barthélemy est listé avec une fille prénommée de façon spécifique Dangereuse (voir au chapitre SEIGNEURS de l’ISLE-BOUCHARD) qui, sur le plan chronologique, semble avoir l'âge adéquat pour avoir été la femme du Vicomte Aimery [I]. Elle quitta son mari pour vivre avec Guillaume IX Duc d'Aquitaine, Guillaume VII Comte de Poitou, raison pour laquelle il fut excommunié. Raoul de Diceto dans les Ymagines Historiarum mentionne que “Willelmus comes Pictaviensium” laissa “uxori suæ” pour “pellicem...Amalbergam”, spécifiant que le litige qui en résulta dura sept ans [672]. Orderic Vital raconte que "Hildegarde Ctss de Poitou" se plaignit lors du concile de Reims, qui se tint en Oct 1119 avec le pape Calixte II, que son mari l'avait abandonnée pour "Malberge femme du vicomte de Châtellerault" [673]. Aimery [I] & sa femme eurent quatre enfants :

a) HUGUES [II] (-avant 1176). Sa parenté est confirmée par une charte datée de [1170/75] par laquelle "Ugo vicecomes Castri Eiraudi" confirme une donation faite à l'abbaye de Bécheron par "Aimericus pater meus" avec le consentement de "Guillelmo filio meo" [674]. Vicomte de Châtellerault. Une charte datée de [1149] relate qu'“Hugo de Sancta Maura”,du temps de “Goffredi comitis Andegavensis”, construisit le “castellum...Gronnium”, et fut blessé d'une flèche dans la tête quand le château fut assiégé. Il donna à Noyers quand il y fut soigné, avec le consentement de “filii eius Guillelmus et Goscelinus”, avec pour témoins “Hugo vice-comes Castri Araldi, Radulfus frater eius, Petrus de Monte Rabeio, Burcardus de Insula...” [703]. "Hugo vicecomes Castri Airaudi et Radulphus frater eius, et Segebrandus Chabot...et Briencius Chabot" témoignèrent sur une charte datée du 27 May 1152 par laquelle Aliénor duchesse d'Aquitaine donna "boscum to Savria" à Saint-Maixent [704]. L'abbé de Noyers confirma que “præpositi Hugonis vicecomitis Castri Araudi” avait accordé des privilèges “in villa Buxeriæ”, avec le consentement de “filii eius Aimericus, Guillelmus, Radulfus”, par charte datée de [1156] [705].

marié d'abord à AENOR, fille de ---. La source principale confirmant son mariage n'a pas encore été identifiée. [1140].

marié en second à ALIX d'Alençon Dame de Montgommery et de Sonnois, fille de JEAN [I] Comte d'Alençon & sa femme Beatrix du Maine (-après 1220). Sa parentée et son mariage sont confirmé par une charte datée de Mai 1235 selon laquelle son fils "Hamericus vicecomes de Castro Heraudi" confirma les privilèges accordés à l'abbaye de Perseigne par "Guillermi quondam comitis Pontivii et Roberti comitis Alenchonis et Sagonensis domini…avunculi nostri" [706]. La chronologie de sa famille fait penser qu'il est peu probable qu'elle soit née bien avant [1155]. La source principale confirmant son nom n'a pas encore été identifiée. Hugues [II] & sa première épouse eurent trois enfants...

b) RAOUL (-[1190]). Seigneur de Faye, de iure uxoris. “Radulfus dominus Fagiæ” a accordé des libertés aux “homines Sanctæ Radegundis...in alodio Gatnaici”, avec le consentement de “uxor eius Helisabeth et filius eius --- et filiæ --- et Eustachia”, par une charte datée de [1140], avec pour témoin “...Amalvinus frater eius...” [675]. Une charte datée de [1149] relate qu'“Hugo de Sancta Maura”,du temps de “Goffredi comitis Andegavensis”, construisit le “castellum...Gronnium”, et fut blessé d'une flèche dans la tête quand le château fut assiégé. Il donna à Noyers quand il y fut soigné, avec le consentement de “filii eius Guillelmus et Goscelinus”, avec pour témoins “Hugo vice-comes Castri Araldi, Radulfus frater eius, Petrus de Monte Rabeio, Burcardus de Insula...” [676]. "Hugo vicecomes Castri Airaudi et Radulphus frater eius, et Segebrandus Chabot...et Briencius Chabot" témoignèrent sur une charte datée du 27 May 1152 par laquelle Aliénor duchesse d'Aquitaine donna "boscum to Savria" à Saint-Maixent [677]. La Chronicon Turonense Magnum relate en 1173 la rébellion des trois fils d'Henri II roi d'Angleterre, Henri, Richard et Geoffroy "consilio Radulfi de Faia et Hugonis de Sancta Maura” [678]. Raoul de Diceto dans les Ymagines Historiarum mentionne en 1172 qu'en Irelande “Hugo de Saintemore et Radulfus de Faie avunculus reginæ Alienor” encouragèrent “regis filii regis” pour se rebeller contre leur père “sur conseil de la reine dirent ils” (“consilio sicut dicitur eiusdem reginæ”) [679]. Marié (avant [1140]) à ELISABETH de Faye, fille d'[AIMERY [II] Seigneur de Faye & et de sa seconde femme Eustachie ---]. La source principale confirmant sa parenté et son mariage n'a pas encore été identifiée. Cependant, ils sont indiqués par la source qui identifie Raoul de Châtellerault comme Raoul Seigneur de Faye, la Chronicon Gaufredi Vosiensis qui nomme [sa fille] "Sibylla filia Radulfi de Faya, qui fuit frater Guillelmi Vicecomitis de Castelleyrac" lorsqu'elle relate son mariage [680]. De plus, comme noté ci dessus, Raoul de Diceto nomme Raoul Seigneur de Faye comme “avunculus” d'Aliénore d’Aquitaine, femme d'Henry II roi d'Angleterre ce qui la présume comme étant fille de la sœur de Raoul de Châtellerault. Cela signifie que Raoul Seigneur de Faye, nommé dans la charte suivante, n'était pas le fils d'Aimery [II] Seigneur de Faye. L'explication la plus probable de l'héritage de Raoul de la seigneurie de Faye est donc que sa femme en était l'héritière. “Radulfus dominus Fagiæ” a accordé des libertés aux “homines Sanctæ Radegundis...in alodio Gatnaici”, avec le consentement de “uxor eius Helisabeth et filius eius --- et filiæ --- et Eustachia”, par une charte datée de [1140], avec pour témoin “...Amalvinus frater eius...” [681]. Raoul & sa femme eurent 5 enfants...

c) ELEONORE (-après Mar 1130). “Willelmus…dux Aquitanorum” a donné à “ecclesiæ B. Hilarii de Cella” (La Celle, hors Poitiers) avec l'accord de “Gaufredus avus et Guillelmus pater mei” par charte datée du 3 Mar 1130, souscrite par “Willielmi ducis Aquitanorum, Aenordis comitissæ, Alienordis filiæ eorum, Wilelmi Aigres filii eorum” [687]. La source principale confirmant sa parenté n'a pas été identifiée. Il est indiqué par la Chronicon Gaufredi Vosiensis qui nomme [sa nièce] "Sibylla filia Radulfi de Faya, qui fuit frater Guillelmi Vicecomitis de Castelleyrac" quand elle relate son mariage [688], à lire avec Raoul de Diceto qui nomme Raoul [de Châtellerault] Seigneur de Faye comme “avunculus” de [sa fille] Aliénor d’Aquitaine, femme d'Henry II Roi d'Angleterre [689]. Mariée (avant 1122) en tant que première femme de, GUILLAUME X Duc d'Aquitaine [GUILLAUME VIII Comte de Poitou], fils de GUILLAUME IX Duc d'Aquitaine, GUILLAUME VII Comte de Poitou & sa femme Philippa [Mathilde] de Toulouse (1099-Saint-Jacques-de-Compostelle 9 Apr 1137, enterré à Saint-Jacques-de-Compostelle).

d) AMABLE . L'Historia Pontificum et Comitum Engolismensis nomme "filia Vicecomitis Castelli-Airaudi…Amabilis" comme mère des deux enfants du Comte Vulgrin [II] "posterioribus natu…Fulconi et Gausfrido Martelli" [690]. 1140. Mariée comme seconde femme de VULGRIN [II] Comte d'Angoulême, fils de GUILLAUME V "Taillefer" comte d'Angoulême & de sa femme Vitapoi de Bezaunes et de Beanuges [Albret] (-16 Sep 1140).

[662] Saint-Jean d’Angély, Tome I, CCLVII, p. 314.

[663] Poitiers Saint-Cyprien 283, p. 180.

[664] Poitiers Saint-Cyprien 285, p. 182.

A noter que cette charte est celle qui est citée dans les documents sur les origines de la commanderie d'Ozon dont Aimeri Ier de Châtellerault est le signataire.

[665] Saint-Florent, Saumur LXXVIII, p. 108. Voir aussi Marchegay

[666] Noyers, CCCLXIII, p. 394.

[667] Fontevraud 30, p. 23.

[668] Noyers, CCCXCIV, p. 427.

[669] Noyers, CDXCIV, p. 528.

[670] Saint-Denis en Vaux I, p. 346.

[671] ES XIV 83.

[672] Historiæ Anglicanæ Scriptores X (1652), Radulphus de Diceto, Ymagines Historiarum, col. 567.

[673] Orderic Vitalis (Chibnall), Vol. VI, Livre XII, p. 259.

[674] Bécheron LXXIII, p. 67.

[675] Noyers, DXXV, p. 556.

[676] Noyers, DLXII, p. 590.

[677] Actes Henri II, Tome I, XXIII, p. 30, et Saint-Maixent, Vol. I, CCCXXXV, p. 352.

[678] Chronicon Turonense Magnum, p. 138.

[679] Historiæ Anglicanæ Scriptores X (1652), Radulphus de Diceto, Ymagines Historiarum, col. 559.

[680] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF, Tome XII, p. 424.

[681] Noyers, DXXV, p. 556.

[687] Champollion Figeac (1843) Tome II, VII, p. 13.

[688] Ex Chronico Gaufredi Vosiensis, 24, RHGF, Tome XII, p. 424.

[689] Historiæ Anglicanæ Scriptores X (1652), Radulphus de Diceto, Ymagines Historiarum, col. 559.

[690] Historia Pontificum et Comitum Engolismensis, XXXVI, p. 56.

[703] Noyers, DLXII, p. 590.

[704] Saint-Maixent, Vol. I, CCCXXXV, p. 352.

[705] Noyers, DLXXVI, p. 606.

[706] Perseigne, XIX, p. 49.

A consulter également : Christian Settipani dans son livre "La noblesse du Midi carolingien", 2004, qui revient longuement sur ces liens entre les familles de Châtellerault, de l'Ile Bouchard et de Cravant ainsi que sur les recherches autour de Dangereuse en se basant sur l'onomastique des prénoms familiaux.

Les actes mentionnant Aénor

Voici les passages parlant d'Aénor ou d'Agnès de Poitiers dans l'imposant ouvrage d'Alfred Richard (1903) sur les comtes de Poitiers. J'ai ajouté Agnès de Poitiers car elles étaient du même âge et qu'elles ont surement toutes deux été élevées au château de Poitiers dans l'ambiance festive de la cour de Guillaume le Troubadour au minimum de 1114 à 1116 à l'âge de 11 à 13 ans, âge où se nouent des amitiés pour la vie.

Tome I - Page 488 : C'est encore durant cette année 1121 que Guillaume fit épouser à son fils aîné la propre fille de Maubergeonne, dont l'ascendant sur lui persistait toujours ; de cette union naquit l'année suivante la célèbre Aliénor (1). Il est possible que ce mariage ne se soit accompli sans difficulté et que cette affaire, aussi bien que celle d'Auvergne, ait détourné le comte de Poitou de s'occuper énergiquement de la révolte des seigneurs du Midi contre son autorité...

(1) C'est seulement par la connaissance de l'âge qu'avait Aliénor à son décès que l'on a pu établir l'époque de sa naissance et incidemment celle du mariage de ses parents, dont il n'est pas question dans les chroniqueurs ; comme en 1204 elle avait quatre-vingt-deux ans, elle était par suite née en 1122.

Je n'ai pas retenu cette date pour la naissance d'Aliénor mais plutôt celle de 1124 proposée par Martin Aurell dans "Aliénor d'Aquitaine, Souveraine femme", 2024, se basant sur le "fragment généalogique des ducs de Normandie et des rois d'Angleterre" du monastère de Saint Martial de Limoges qui vers 1300 relate : " Obiit Willelmus (9 avril 1137) [...] unicam filiam XIII annorum, nomine Alienor", Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. 18, p. 241(bas de page)-242.

Tome I - Page 494 et 495 : De son union avec Philippie de Toulouse, Guillaume eut sept enfants, deux garçons et cinq filles : 1° Guillaume, qui fut son successeur ; 2° Raymond, qui devint prince d'Antioche en 1135 par son mariage avec Constance, la fille de Boemond, et fut la tige des comte de Tripoli, rois de Jérusalem, de Chypre et d'Arménie ; 3° Agnès, qui épousa en premières noces, avant 1117, Aimeri V, vicomte de Thouars, et qui, devenue veuve en 1127, par l'assassinat de ce dernier, se remaria en 1135 avec Ramire II dit le Moine, roi d'Aragon ; 4°, 5°, 6° et 7°, quatre filles dont on ignore le sort. La descendance illégitime de Guillaume VII (IX d'Aquitaine) n'est pas plus connue que celle de ses prédécesseurs.

Il y a une inversion entre Agnès née vers 1103 et Raymond né vers 1115. Raymond est d'ailleurs le dernier enfant de Philippa de Toulouse, conçu à Poitiers, il est né à Toulouse l'année même où Philippa prit le voile et se retira du monde. Par conséquent, les quatre filles qui suivent ne peuvent avoir Philippa comme mère. Si elles ont existé, elles seraient nées avant Raymond ou auraient Dangereuse ou une autre comme mère.

Tome II - Page 5 et 6 : Le comte, au début de son gouvernement, se montra favorable aux églises ou du moins à quelques-unes d'entre elles. C'est ainsi que, faisant un voyage en Saintonge avec sa femme Aénor, peu après la mort de Guillaume le Jeune (le Troubadour), il confirma tous les dons que son aïeul et son père avaient faits à Saint-Vivien de Saintes et fit apposer son sceau au bas de l'acte, en présence de Robert de Rancon, d'Hugues de Doué et d'Hugues Tireuil (1). Peut-être même est-ce à ce voyage que, résidant avec sa femme dans l'abbaye de Notre Dame de Saintes, il donna son approbation à la donation d'une dîme sise à Pont-l'Abbé, qu'un certain Loer avait faite à cette abbaye (2).

(1) Besly, Hist. des comtes, preuves, p. 467.

(2) Cart. de Notre-Dame de Saintes, p. 82.

Aénor est effectivement cosignataire du premier document mais pas du second. Les deux documents ne sont pas datés. Pour le second, ce n'est pas Loer Lostor qui fait le don mais Hélie Ricol du château de Broue. Saurespinia serait un marais de Hiers-Brouage.

Tome II - Page 6 : On le voit encore en 1127, lorsqu'il fut à Saint-Jouin-de-Marne assister aux funérailles de son beau-frère Aimeri, vicomte de Thouars, assassiné par quelques-uns de ses vassaux, se joindre à sa sœur Agnès, la veuve d'Aimeri, pour obliger ses neveux, Guillaume, Guy et Geoffroy, à faire un don important aux moines de Saint-Jouin qui avaient bien voulu consentir à ce qu'Aimeri eût sa sépulture dans leur monastère. Le jour de la cérémonie, alors que les enfants du vicomte venaient de poser à terre la civière qui portait le corps de leur père, ils firent abandon à l'abbé Simon des droits ou coutumes de fromentage que les vicomtes de Thouars étaient dans l'usage de percevoir sur les hommes de Saint-Jouin (3)

(3) Cart. de Saint-Jouin-de-Marne, p. 34.

Agnès est bien présente sans être signataire. Guillaume IX étant aussi présent avec de très nombreux seigneurs, il va de soi qu'Aénor y assistait également. L'acte en question est daté de 1139, ayant été ratifié après la sépulture.

Tome II - Page 10 et 11 : C'est vers cette époque (1129) qu'il convient de placer l'abandon, fait par Guillaume et sa femme aux mêmes religieux de Montierneuf, des droits coutumiers que les comtes de Poitou possédaient sur les terres de Gelais et de la Chapelle, sises dans le ressort de la prévôté de Montreuil-Bonnin ; ces terres avaient appartenu à deux moines, Thibaut et Aimeri Brun, qui en avaient fait don à l'abbaye lors de leur profession religieuse. Quant aux coutumes, qui devaient être très dures, vu qu'à cause d'elles le domaine se dépeuplait, elles faisaient sans doute partie du douaire de la comtesse, car on voit que ce fut celle-ci qui, tout d'abord, y renonça, en présence de Pierre Boreau, prévot de Montreuil, et d'André de la Haye, chevalier. La comtesse Aénor avait avec elle son petit enfant, à qui l'on avait donné le surnom d'Aigret, "acer", qu'avait déjà porté son grand-oncle, et qui, n'ayant pas encore un an, ne pouvait donner de vive voix son consentement à la donation, mais, pendant que sa mère dessinait sa croix au bas de l'acte, on lui fit apposer ses doigts sur le parchemin. Aimeri, vicomte de Châtellerault, père de la comtesse, se chargea de présenter l'acte à la ratification de Guillaume, qui traca aussi sa croix en présence de l'archidiacre, Hervé, de Guillaume Forton et de Raoul de Mauléon (1). Quelque temps après, le prévôt de Montreuil, subissant la pression du comte, renonça à tous les droits dont il jouissait sur ces domaines en raison de son office (2).

(1) Arch. de la Vienne, orig., Montierneuf, n° 44; D. Fonteneau, XIX, p. 211.

(2) D. Fonteneau, XIX, p. 201.

Il convient de noter l'hypothèse vraisemblable de A. Richard concernant la douaire d'Aénor autour du château de Montreuil-Bonnin, ce qui exclue un douaire éventuel autour du château de Fontenay qui aurait pu expliquer la sépulture d'Aénor en la collégiale de Nieul-sur-l'Autise.

Tome II - Page 11 : Au commencement de l'année suivante, 1130, Guillaume, prieur du chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers, obtint du comte qu'il confirmât l'abandon, que Guillaume VII (IX d'Aquitaine) avait précédemment fait à son église, de toutes les bonnes ou mauvaises coutumes qu'il possédait dans la localité de Vouillé, à l'exception de certaines d'entre elles qu'il se réserva, comme l'avait fait son père ; il étendit même cette franchise au lieu de Neuillet, que le chapitre possédait tout auprès. La comtesse Aénor ne fut sans doute pas étrangère à cette générosité, car elle apposa sa croix au bas de l'acte qui l'attestait, à coté de celle de son mari ; Savari de Mauléon, Hervé de Mareuil, et des chanoines de Sainte-Radegonde y comparaissent en même temps en qualité de témoins (3).

(3) Arch. de la Vienne, orig., chap. de Sainte-Radegonde, n°4. Suit une longue démonstration sur la date de 1130 et non 1095 avancée par D. Fonteneau à partir d'une copie antidatée. Il n'y a que 10 ou 11 km entre Montreuil-Bonnin et Vouillé qui était donc inclus dans le douaire d'Aénor autour de Montreuil-Bonnin.

Tome II - Page 12 : A cette époque (1130), l'influence de la comtesse Aénor sur son mari est indéniable ; c'est elle qui le sollicite pour accorder certaines faveurs à des établissements religieux et le comte le reconnaît volontiers. C'est ainsi que, lorsqu'il concéda aux religieuses de la Trinité une portion déterminée de la forêt d'Argenson, qui désormais annexée à leur cour de Secondigné, il déclara qu'en se faisant il se rendait aux instances de la comtesse, sa chère épouse (1).

(1) D. Fonteneau, XXVII, p. 71*. Bien que le consciencieux bénédictin déclare avoir transcrit cet acte sur l'original, celui-ci présente certaines particularités qui pourraient faire émettre quelques doutes sur son authenticité, telles que la mention de l'abbesse Alisabeth qui, selon Gallia, aurait eu une remplaçante en 1120, c'est-à-dire avant le mariage d'Aénor, et le nom "d'Ainoridis", attribué à cette dernière. "Ea propter ego Willelmus Dei gratia dux Aquitanorum, pro redemptione anime patris mei et pro mei incolumitate, principatusque mei tranquilitate, precibus comititte Ainoridis dilecte uxoris mei adquiescens, dono, reddo, concedo..." Pour cette raison, moi, Guillaume, par la grâce de Dieu, duc d'Aquitaine, pour la rédemption de l'âme de mon père et pour ma propre sûreté et la tranquillité de ma principauté, accédant aux prières de la comtesse Ainor, mon épouse bien-aimée, je donne, rends et accorde...

* Ce document est à la page 63 et non 71, pagination originelle de Dom Fonteneau du tome XXVII. Le document est bien du 12ème, avait perdu son sceau mais en comportait encore le cordon. Dom Fonteneau pense qu'il s'agit de la copie conforme du document d'origine, signé du copiste, qui avait du être remplacé peu de temps après sa rédaction, ce qui expliquerait les quelques imperfections dues à la copie. Ce document est important pour notre recherche car c'est le seul qui donne une indication sur le caractère de notre sujet. Guillaume IX savait qu'il fallait auprès de son fils, grand gaillard mais peu poussé à la réflexion, une conseillère et un guide, ce qui a pu jouer pour l'acceptation par Guillaume IX du projet de mariage concocté par Dangereuse. Aénor a donc été jugée comme une femme forte, libre, volontaire et digne de confiance à l'instar de Dangereuse sa mère et d'Aliénor sa fille comme l'ont souligné les chroniqueurs et les historiens. Telle mère, telle fille.

Tome II - Page 18 : Il est possible que le comte de Poitou n'ait pas pris directement part à la tentative de délivrance de Mirebeau, et qu'il se soit contenté d'y envoyer quelques contingents, car, le 3 mars de cette année 1130, il se trouvait à Poitiers, avec sa femme Aénor, sa fille Aliénor, et son fils Guillaume Aigret. Robert, le prieur de Saint-Hilaire de la Celle de Poitiers, vint le trouver un jour qu'il se tenait au milieu des siens et lui demanda de lui concéder la dîme de l'hébergement de Champot ; Le comte accueillit favorablement sa demande, et de plus conféra à Robert et à ses frères en religion le droit de prendre dans la forêt de Moulière tout le bois qui serait nécessaire pour l'entretien de leur monastère, ainsi que celui dont ils auraient besoin pour leur chauffage. Peut-être cet acte n'était-il que la confirmation de générosités faites précédemment au monastère de la Celle par Guillaume le Jeune (le Troubadour), que les chanoines, dans leur orbituaire, proclamaient leur ami et leur défenseur (2).

(2) Champollion-Figeac, Doc. hist., II, p. 13 ; Besly, Hist. des comtes, preuves, p.452

Ce document est le dernier signé officiellement par Aénor et son fils Guillaume Aigret. Il a servi pour déterminer abusivement la date de la mort de Guillaume Aigret et de sa mère. Seul "morts après le 3 mars 1130" est historiquement valable. Les causes et les lieux de ces décès sont également hypothétiques, aucune précision n'étant historiquement disponible.

Tome II - Page 44 : A tous les adhérents du schisme dont les noms viennent d'être rappelés, convient-il d'en ajouter un autre, à savoir la femme de Guillaume VIII (X d'Aquitaine) ? Poussée par les siens, aurait-elle pesé sur les décisions de son mari, qui parait avoir volontiers suivi son impulsion, et aurait-elle, en particulier, fait placer son oncle Pierre sur le siège épiscopal de Poitiers ? La chose est possible. Un indice, qui ne parait pas à dédaigner pour éclaircir ce mystère semble ressortir du choix de l'endroit où la comtesse a reçu sa sépulture. Elle mourut évidemment pendant que Guillaume faisait un déplacement de chasse dans les marais du Bas-Poitou ; son corps ne fut pas rapporté à Poitiers ni même transporté à Maillezais, la nécropole des comtes, elle fut inhumée sur place, dans l'abbaye des chanoines réguliers de Nieuil-sur-l'Autise, récemment fondée par Airaud Gaissedenier. Pourquoi le choix de ce jeune établissement plutôt que celui de l'antique abbaye de Maillezais, où plusieurs des ancêtres du comte de Poitou avaient leur tombeau ? Ceci peut s'expliquer par ce motif que les moines de Maillezais s'étaient rangés du coté d'Innocent II, tandis que les chanoines de Nieuil, subissant l'influence de Geoffroy du Lauroux, membre éminent de leur ordre, qui se tenait au début du schisme dans une prudente réserve, ne purent s'empêcher d'ouvrir leur église à la comtesse qui avait dû partager l'excommunication de son mari (1). Toujours est-il qu'à partir du mois de mars 1130 aucun acte authentique ne rappelle son existence non plus que celle de son fils, le jeune Guillaume Aigret (2).

(1) Arnauld, Hist. de Nieuil-sur-l'Autise, preuves, p. 79.

(2) Si l'on en croit Teulet (Layettes du Trésor des chartes, I, p. 48), l'existence d'Aénor et de son fils se serait prolongée jusque vers l'année 1136. C'est la date qu'il attribue à un acte qui faisait autrefois partie du Trésor des chartes, mais qui est aujourd'hui perdu et dont il ne reste que la cote d'après l'inventaire de Dupuy. Ce seraient des lettres par lesquelles Guillaume, duc d'Aquitaine, aurait confirmé les privilèges de Saint Vivien de Saintes et aurait fait à cet établissement plusieurs dons qui auraient été approuvés par sa femme Aénor et par son fils Guillaume, au retour d'un voyage de ce dernier au delà des mers. Cette analyse nous parait quelque peu suspecte ; le fils du comte, même en admettant qu'il eût vécu jusqu'en 1136, n'aurait pu avoir plus de onze à douze ans à l'époque de sa mort, et c'est un âge auquel on ne voyage guère.

L'hypothèse présentée par Charles Arnaud et développée par Alfred Richard est séduisante et comporte de toute évidence une part importante de vérité. Elle suscitera de notre part quelques remarques ainsi que la présentation d'une autre hypothèse destinée à compléter celle-ci.

Remarques concernant l'hypothèse d'Alfred Richard :

- Qu'Aénor ait pesé sur les décisions de Guillaume X concernant le schisme d'Anaclet II est évident. Nous avons vu ci- dessus son influence sur d'autres décisions moins importantes. La nomination de son oncle Pierre comme évêque de Poitiers contre l'avis du clergé en est effectivement la preuve. De plus, la sœur ou demi sœur d'Aénor, Amable de Châtellerault a épousé vers 1125 Vulgrin II d'Angoulême dont l'évêque Girard était le principal acteur du schisme.

- L'adjectif "évidemment" employé par Richard pour qualifier la raison du déplacement d'Aénor en bas Poitou, à savoir accompagner son époux lors d'une partie de chasse, me parait excessif puisque ce fait présumé ne reste qu'une hypothèse.

- Que les moines bénédictins de Maillezais aient refusé une sépulture à l'excommuniée, cela est fort possible. Que les chanoines de Nieul l'aient accepté sous l'influence de Geoffroy du Lauroux est plus discutable puisque l'abbaye Saint Vincent n'a adopté la règle des chanoines réguliers de Saint Augustin, ordre de Geoffroy du Lauroux qu'en 1139 selon C. Arnaud "petite histoire de l'abbaye de Nieul" p.8 et Hélyot t. II p.18 "histoire des ordres religieux".

Remarques concernant la note 2 :

Voici le texte des Layettes du trésor des chartes :

66

(Vers II36.)

(J. 190 A. — Poitou, I, no 3. 5. — Déficit.)

Litterae quibus Guillelmus dux Aquitaniae privilegia ecclesiae S. Viviani Xantonensis confirmat et eidem plurima dona impertitur quae Aenor uxor sua et Guillelmus filius suus, a partibus transmarinis redux, rata habere declarant.

Lettres par lesquelles Guillaume, duc d'Aquitaine, confirme les privilèges de l'église de Saint-Vivien de Saintes et lui accorde les nombreux dons, que sa femme Aénor et son fils Guillaume, revenus d'outre-mer, déclarent avoir ratifiés.

Celte charte était l'une des pièces transcrites dans le Rouleau coté Poitou, I, n" 3, actuellement en déficit, qui contenait dix autres pièces, dont la plus récente était datée de 1262. Nous donnons la notice de celle-ci d'après l'inventaire de Dupuy, et, faute d'éléments pour la dater d'une manière précise, nous la plaçons, comme date extrême, à l'année 1136, à cause du nom d'Aénor de Châtellerault, première femme de Guillaume X, duc d'Aquitaine. On ignore la date de la mort de la duchesse d'Aquitaine, mais elle vécut au plus lard jusqu'en 1136, puisque ce fut dans le courant de cette année, au retour de son expédition de Normandie (septembre 1136), que le duc Guillaume épousa en secondes noces Emme, fille d'Adhémar III, vicomte de Limoges. — Guillaume, duc d'Aquitaine depuis 1127, mourut le 9 avril 1137. Son fils Guillaume, surnommé le Hardi, qui confirme avec lui les privilèges de l'église de Saint-Vivien, vivait encore en 1133, mais il mourut avant son père, sans lignée. (Voy. l'Art de vérifier les dates, t. II, p. 360 et 361, el le P. Anselme, Histoire généalogique de la maison de France, t. IV, p. 520 et 521.) Outre ce fils, Guillaume X avait eu deux filles de son premier mariage : la célèbre Eléonore d'Aquitaine, femme de Louis VII, et Alix, qui épousa Raoul Ier, comte de Vermandois.

Nous complèterons cette dernière note par les sources indiquées par la layette du trésor des chartes ci dessus : Histoire généalogique et Art de vérifier les dates :

GUILLAUME X...

I - Femme, AENOR, ainsi nommée dans quelques titres des églises de Sainte Radegonde de Poitiers en 1129 (Besli preuves 462) et de Saint Hilaire de la Celle, était sœur de Hugues II, du nom, vicomte de Chatelleraud, selon la chronique de Limoges, elle mourut du vivant de son mari, et fut enterrée dans l'abbaye S. Vincent de Nioëil sur l'Autise

1 - GUILLAUME dit le courageux et le Hardy vivait en 1133. et mourut avant son père.

2 - ALIENOR...

3 - ALIX dite aussi PERNELLE de Guienne ou de Poitiers, fut mariée l'an 1142...

II - Femme, EMME de Limoges...

AENOR, sa femme, sœur du vicomte de Châtellerault, outre les deux filles que nous venons de nommer, lui avait donné un fils nommé Guillaume, que sa valeur fit surnommé le Hardi, et qui mourut sans lignée avant lui.

Le père Anselme est catégorique sur le fait que Guillaume Aigret vivait encore en 1133.

Sans vouloir minimiser la puissance de la faculté de persuasion de Saint Bernard et de son geste fort d'apporter la communion à un excommunié sur le parvis de l'église de Parthenay, l'effet produit sur Guillaume X me semble plutôt être le résultat de trouble de stress post-traumatique. Venait il d'apprendre la mort de sa femme et/ou celle de son fils héritier combiné avec le geste déclenchant de Saint Bernard ?

Sensation d'écroulement généralisé, impression d’être diminué, vaincu ou inutile, accompagnée de sentiments de honte, de culpabilité ou d’échec en lien avec l’événement traumatique, perte d'équilibre avec ou sans perte de connaissance.

Le miracle de Parthenay consisterait alors en la simultanéité des attitudes psychologique des personnes : un Bernard conquérant et un Guillaume acculé au désespoir. Ceci militant pour une date de mort d'Aénor et/ou Guillaume Aigret au retour de St Bernard du concile de Pise terminé en juin 1135. L'intensité de la réaction de Guillaume devait être à la mesure de l'amour qui l'unissait à Aénor.

Cette rencontre marqua heureusement la fin du schisme Anaclet II.

Reste à élucider le voyage outre mer un peu vite éliminé par Alfred Richard comme peu vraisemblable. Les déplacements en vue des fiançailles ou du mariage de jeunes enfants était en effet courant chez la noblesse plantagenaise (Henri le jeune marié à 5 ans, Mathilde d'Angleterre mariée à 11 ans, Richard Coeur de Lion fiancé à 13 ans, Geoffroy de Bretagne fiancé à 12 ans, Aliénor d'Angleterre fiancée à 3 ans et mariée à 8 ans, Jeanne d'Angleterre mariée à 12 ans etc...). Nous avons vu plus haut les raisons fortes ayant poussé Aimeri Ier de Châtellerault à effectuer un voyage en compagnie de son fils Raoul de Montfort (puis de Faye) d'abord à Monfort sur Meu en Ile-et-Vilaine pour rencontrer Raoul de Montfort II puis à titre d'hypothèse, à Hereford ou Gloucester pour rencontrer Margaret et ses deux sœurs à marier et leurs parents. Vu l'importance de la démarche, il parait logique qu'Aimeri et Raoul soient accompagnés de la comtesse Aénor et du successeur des comtes de Poitou, afin de donner plus de poids à (aux) la demande(s) en mariage. Il va de sois que Dangereuse, ex vicomtesse ne pouvait les accompagner. Le père Anselme a dû voir le document manquant de la Layette du trésor qui lui donnait une date de vie certaine pour Guillaume Aigret en 1133. Nous retiendrons donc cette date pour le voyage en Angleterre avec toutes les réserves nécessaires. Guillaume Aigret était donc âgé d'environ 7 ans.

Nouvelle hypothèse pour le château de Fontenay le Comte :

L'histoire du château et de la ville de Fontenay est totalement muette depuis 1083 où il appartient à Savari de Thouars (Jacques Duguet Familles et châteaux du comté de Poitiers p.91) frère puiné d'Aimeri IV de Thouars qui l'avait entrainé lors de la conquête de l'Angleterre. Il était également frère de Raoul de Mauléon. Jusqu'à 1135 où il est aux mains de Savary de Mauléon. Entre temps, et c'est notre hypothèse, il a pu être apporté en dot à Agnès de Poitiers lors de son mariage avec Aimeri V de Thouars le 11/04/1116. Rappelons qu'Aimeri V a été assassiné par des sbires d'Aimeri VI. Quand Agnès de Poitiers part en 1135 en Aragon pour se marier avec Ramire, elle doit rendre sa dot aux Thouars. Ne pouvant le faire aux assassins de son mari, elle préfère l'apporter à la branche cadette des Thouars, les Mauléon, sachant que ceux-ci sauront défendre le bien contre toute velléité de la branche ainée des Thouars. Et c'est ainsi que Savary de Mauléon se déclare, cette même année 1135, châtelain de Fontenay lors d'une donation à l'abbaye de l'Absie.

C'est ainsi qu'Aénor fera de nombreuses visites à Fontenay auprès de son amie d'enfance veuve avec trois garçons dont l'ainé à 7 ans et le dernier en attente de naissance. Agnès fera certainement des séjours à Poitiers près de son frère et d'Aénor. C'est lors d'un séjour à Fontenay peut être pendant une des chasses de son mari en Bas Poitou qu'Aénor tombera malade, sera soignée chez les chanoines de Nieul tout proche de Fontenay et mourra en ce monastère en 1135 comme vu plus haut.

Nulle part dans notre recherche, il n'est question de Talmont, site cité souvent comme lieu de la mort d'Aénor. Le château, bien qu'appartenant à Guillaume X, est tenu par Guillaume de Lezay jusqu'en 1135. Compte tenu de l'insubordination notoire de ce dernier, il est probable qu'Aénor n'ait jamais résidé dans ce château compte tenu du danger que cela aurait représenté. Elle n'est donc pas morte à Talmont et, dans ce cas, aurait été enterrée à l'abbaye augustinienne de Notre Dame des Angles au diocèse de Luçon, la plus proche de Talmont. Ce ne peut être non plus à Talmont sur Gironde quelquefois cité dont le site ne fut créé qu'en 1284 par Edouard Ier.